もともと、浮世絵は、本の挿絵として描かれていたイラストが独立して一枚の絵として売られるようになったものです。

最初は黒一色でしたが、徐々に色が増え、7~8色で摺る「錦絵」へ発展していきます。

錦絵への発展に大きく関係するのが大小暦です。

大小暦

江戸時代の暦は、月の周期をベースにした「太陰太陽歴」が採用されており、暦の売買も幕府に厳しく管理されていました。

月の満ち欠けで、30日の月と29日の月が発生、30日の月を「大の月」、29日の月を「小の月」とし、月々を認識しました。

人々にとって、家賃など月末の精算に大小の月を認識していることは非常に重要で、商店では「大」、「小」の看板を店先に掲げていました。

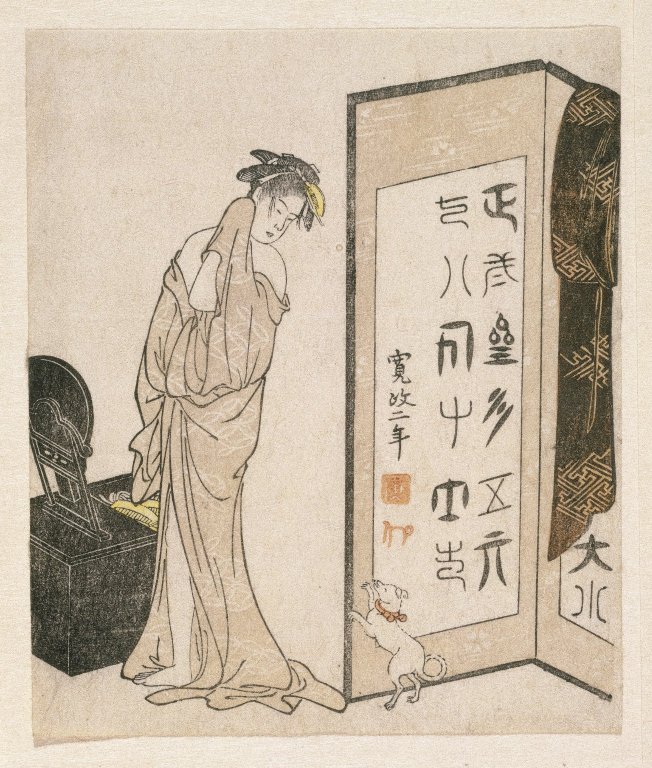

「寛政二年の大小暦」

屏風に大の月は太字で、小の月は細字で書かれています。

そのうち大、小を表すのみでなく絵などで工夫をこらした暦を楽しむようになってきます。(絵暦)

寛政二年の大小暦で屏風に大の月は太字、小の月は細字で書かれています。屏風のところに戌がいるのは、その年が戌年のためです。

暦は、幕府に厳しく管理されていた為、売買ではなく贈答用として作成されていたようです。

錦絵の誕生

まだ、浮世絵に黒一色や黒一色の版画に筆で色を塗る方法がほとんどの頃、2人の旗本が大小暦(絵暦)を競い合って作り、交換し合うブームを起こします。

武家や裕福な商家の間で大小暦の交換が流行することで、工夫や美しさを競うようになり、版木を重ねた多色摺りが生まれ、これが錦絵の誕生となります。

ブームの立役者の旗本の一人 大久保巨川は、京都で絵を学んだ鈴木春信に大小暦や摺物の作画を依頼し、春信を錦絵の第一人者に育てました。

「巫女の踊り」

鈴木春信の大小暦

鈴木春信

巫女さんが手にもつ鈴に大の月だけが記されています。

鈴木春信

京都に出て絵を学び、後に江戸に戻り、錦絵の草創期に活躍し、錦絵の第一人者とされています。

また、江戸では、近所に平賀源内が住んでおり、友人で共に錦絵の工夫をしたと言われています。

春信の描く女性は、細身で可憐な美人で人気を得ました。

中国の明の時代の版画の影響を受けているとも言われています。

鈴木春信により発展した錦絵は、その後、大きく発展し葛飾北斎や歌川広重などを生むこととなります。

コメント